人均每年消耗农药2.59公斤?这个谣言愚弄了中国

发表时间:2025年11月11日浏览量:

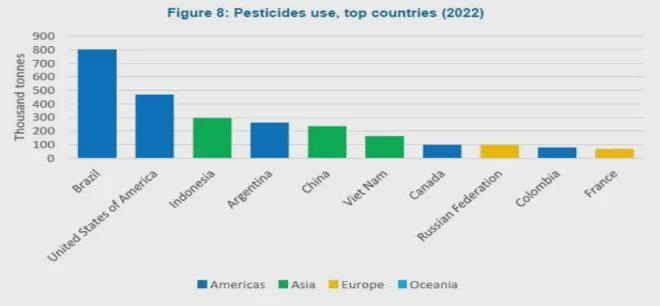

文/合川老农民,观察者网专栏作家,“中国每年使用农药337万吨,占全球的50%”。 “人均年农药消耗量为2.59公斤。” “每公顷使用量是美国的4.7倍。”这些触目惊心的数字来自2017年,一篇《浸泡在农药中的中国人》一文,精准击中了国人对食品安全的担忧。刊出后,就像一枚深重炸弹落在了舆论场上。涟漪持续至今,成为中国网络广泛流传的经典谣言。为什么这是谣言?因为实在是太让人抓狂了。首先,从基础数据来看,根据联合国粮食组织(FAO)最新公布的统计数据,2022年和2023年我国农药使用量将在20万吨-30万吨,位居世界第五。根据美国食品和药物管理局发布的2022年全球农药使用量在联合国(FAO)组织中,中国仅排名第五,使用量超过20万吨。据本文描述,中国每年消耗农药超过300万吨。实际使用量第一第二的巴西和美国怎么会尴尬呢? 《被农药淹死的中国人》软文更有趣的是,这篇文章对农药用量的描述明显自相矛盾。 《淹没在农药的中国》中对农药使用的描述显然经不起推敲。上一段称,中国每年使用农药337万吨,得出世界农药使用量的一半在中国。然而,下一段说全球农业生产每年使用约350万吨农药。那么简化“337万÷350万=50%”的数学规则是如何得出这样的结论的呢?或者涉案人员是否曾凭着数据编造“96.3%”的谣言,还凭良心给我们打折?文章顺便提到,2014年中国农药使用量为180万吨,而FAO官方数据实际为34.9万吨。这意味着每公顷的使用率为 2.64 公斤,低于日本(11.85 公斤)。至于每人每年消耗农药2.59公斤这一令人震惊的说法,甚至不考虑农作物中的实际农药残留,假设这些农药全部被人体吸收,这相当于一个成年人一年吃掉一公顷粮食(约6吨)。如果一个成年人吃了这个量,他可能会因过量接触农药中毒而死亡。 (PS:成人每年正常食量约为300公斤至500公斤)。比如为什么 2014 年我们的用量达到了 180 万吨?这个数据的来源其实是国家统计局公布的农药使用数据但需要注意的是,国家公布的数据是指农药成品的实际规格,而粮农组织公布的数据是指农药的百分比含量,即农药制剂中有效活性成分的比重。两者的统计口径存在差异。两者有什么区别?市场上的农药大多不是以原药形式直接使用,而是必须加入溶剂溶解形成制剂后才能出售。农民买来的制剂最后还是需要在此基础上进一步稀释才可以使用。以常见昆虫氯氰菊酯为例。其产品剂型为4.5%氯氰菊酯乳油。该制剂中有效成分氯氰菊酯的含量仅为4.5%。使用时,将100毫升仅含4.5%活性成分的制剂混合均匀d 用150至300升水,这意味着基于4.5%活性成分含量,制剂被稀释1500至3000倍。加上害虫吸收的 Mra 损失,收获中剩余的最终价值微乎其微。农药使用起来比较粗糙,属于重度农药的范畴。如果是注重准确性的植物生长调节剂,其有效成分在实际使用环境中稀释的效果更为显着。例如,油菜素类中,原药有效成分含量约为95%,而制剂中有效成分含量仅为0.1%,甚至不足0.004%。在实际应用中,这种低浓度制剂需要稀释数千倍,相当于0.04ppm,即亿分之4。为什么需要如此大幅度的稀释?原因是作物生长只能耐受少量的活性物质红人。在很多人的想象中,使用农药就像是把农场里成吨的原材料一一扔掉。因此,农作物携带大量农药残留,这些残留物显着地出现在我们的餐桌上,并最终进入我们的胃中。但事实上,这样做的话,庄稼就不会先失去它。毕竟,我们都是碳基生物。你害怕有毒的人吗?这篇题为《浸泡在农药中的中国人》的想象中的农药使用量和实际的农药使用量,作者以中国农药成品制剂用量为分子,全球农药含量为分母进行计算,得出了一个令人惊讶的结论:中国使用了世界50%的农药。此外,根据中国农药工业协会的数据,中国生产的农药成品约有45%用于出口。此外,有些农药还用于森林保护等领域(如杀虫剂)。食品昆虫防治)、环境卫生、公共卫生、灭鼠等。因此,实际进入种植过程的农药残留量实际上是减少了。森林防虫一言以蔽之就是喷洒农药,这篇文章数据混乱难以直视,对农药施用的描述也缺乏最基本的专业理解。而当你向下滚动页面浏览此类文章时,往往可以发现推销农产品的痕迹。杀虫剂对现代农业的重要性 1845年,在爱尔兰的田野里,一种名为晚疫病的真菌像一场绿色瘟疫一样蔓延开来。仅仅三年时间,这片欧洲粮仓就被饿死了——100万人死亡,200万人逃往美国。这场被称为“马铃薯饥荒”的悲剧的根本原因是人类在农作物病害面前赤手空拳。纪念爱尔兰马铃薯饥荒的青铜雕像。 1942年,t河南地区遭遇严重干旱,引发鼠疫流行。蝗虫像冰雹一样落下,庄稼肆虐的声音就像大雨拍打防水布的声音。面对前所未有的蝗灾,民国政府缺乏足够的农药生产能力,在地狱般的蝗灾面前束手无策,最终酿成了震惊世界的悲剧。电影《1942》中,当年惨烈的饥荒背后是防虫物资的缺乏。全国农业技术推广服务中心曾分析水稻病虫害造成的损失。在西南稻区、江南稻区、华南稻区、长江中下游稻区、东北稻区,分别进行了无防治、农户无防治、无科学防治、病虫无害、病害七种情景。可以控制,但不能控制昆虫、不能控制飞虱、不能控制稻粒爆裂。试验结果表明,如果完全不防治,在病虫害发生严重的年份,华南和江南试验地损失率分别高达77.94%和59.63%,三年平均损失率分别为64.08%和50.31%。西南、长江中下游和东北稻区三年平均损失率分别为26.47%、28.36%和19.67%。从这些数据可以排除,如果没有化学农药的保护,我国农业将很难实现粮食和粮食安全。据中国农药工业协会填写的《说明我国农药行业情况的函》显示,停止使用农药将导致农作物减产35%-40%,其中水果、蔬菜损失严重。达到40%-60%。 ng系列的另一篇“泡”软文指出:“中国有1000多种农药,但害虫有20多种”。据国家农业技术中心历时五年对农作物病虫害主要种类及其风险特征研究,确认我国有病虫害3238种,其中病害599种、害虫1929种、杂草644种、害虫66种。按照这些软文的逻辑,相关病虫害的治理可以用生态的方法来完成——这其实就是作者经常提到的狭间争论。发展合理生态、引入天敌、生态平衡控制病虫害确实有逻辑。但该方法在复杂多样的ka环境中的应用深受真实环境的制约,其所能达到的效果是有限的。从更完善的逻辑来看,生态方法解决病虫害的有效性取决于“特定的生态环境”、“特定的人口承载能力”和“特定的粮食需求”等诸多因素。简而言之,这是养活一个人所需的农业形式与养活14亿人所需的农业形式之间的差异。面对频发的病虫害,不使用农药,仅依靠生态方法进行防治可靠吗?显然不是。由于生态防治方法过于隐蔽、耗时过长,一旦发生重大病虫害暴发,就起不了作用。我们必须认真思考一个问题:人类只是地球上众多生命体中的一小部分。因此,地球本来就不是为人类服务的。在其生态平衡中,既有对人类有利的因素,也有对人类不利的因素。古语云:“天地无常,人类的存在本质上是地球生态不断竞争的过程。在这个过程中,人们不能践踏自然规律,但也不能迷信自然能解决一切问题。在目前植保科学发展水平下,化学防治仍然是最方便、稳定、快速、有效、可靠、成本低廉的防治方法。特别是当生物灾害突然发生或侵袭时,没有任何防治方法可以替代。更重要的是,生态防治与化学防治的关系并不相容。现实中,病虫害防治往往将化学方法与生态方法结合起来,比如国家一直在积极推广农作物病虫害综合防治技术。病虫害防治效果好,综合性好,可用。不管意识形态标签如何,生态防治与化学防治的本质区别在于,前者牺牲效率换取稳定,后者追求效率牺牲稳定。哪种方法更合适取决于具体的场景应用和使用的指标。如果一个地区急需大量粮食产出,并面临严峻而紧迫的病虫害治理压力,那么效率显然更为关键。作为一个拥有14亿人口的大国,试图用7%的土地养活22%的人口,同时还普遍追求小资产阶级向往的田园生活,显然没有事实依据。从全球经验来看,没有一个国家完全实现100%的生态管理。此外,所谓“有机”概念本质上是人工意义的产物。人类可能没有完全适应自然农作物,否则历史上就不会有水稻等农作物的驯化过程。云南“红伞撑竿”吃完不会让你“躺倒”。有机是一个科学概念还是一个政治或商业符号?这一点也需要我们从辩证的角度去审视。因此,诸如“中国人被农药浸泡”之类脱离现实的软文,与其说是为粮食安全代言的社会良知,不如说是为了推动有机农业营利而准备抹黑真相的炒作。他们无视公众对粮食安全的焦虑和环保主义者对零农药乌托邦的无尽渴望。无论如何,这些说法无非是脱离实际的无稽之谈,生态在某种意义上更文明,但我们也必须考虑当前人类生产力的发展水平。谈论脱离理想的理想生产力发展的实际水平无助于解决实际问题。我国农药管理制度我国对农药实行登记管理制度,农药登记流程往往比公众想象的更为严格。为从源头上保证产品安全,合格、合规的农药新产品登记证明必须经过至少五年的严格检测。产品开发成功后,公司必须委托有实力的第三方机构完成以下六项主要检测测试: 我国新产品许可登记及上市流程 1)环境毒性测试 该环节旨在评估农药产品对环境的影响,涵盖其在土壤和水中的降解能力。由于发现和测试的周期较长,情况不同,通常需要两年左右的时间rs 来完成。 2)产品毒理学测试旨在评估产品对人体的影响,涵盖致敏性、致畸性、致癌性及其在机体内的代谢。 3)化学品性能测试的目的是测试产品本身的储存稳定性并评估其可能产生的潜在危害。环境毒理学、产品毒理学、化学产品性质测试相关细则 4)室内生物测试,查看产品对相关作物在室内环境的适宜性。 5)田间试验 测试该产品在田间环境下对相关作物的适应性。通常分为两种计划:一种是两年五地点(即在五个不同的生态区域进行试验,为期两年);另一种是一年十地点(即一年内在十个不同的生态区域进行测试)。这样就保证了农药在不同生态环境下的稳定性和可用性。 6)农产品残留检测,检测各种农作物喷洒后的农药残留量,确保不影响人体健康。企业完成上述检测后,须提交国家有关部门,由农业科学、环境保护、医疗健康等领域的专家进行综合评价。这个审查过程通常需要至少一年的时间。可以说,在我国,每一个合法合规的农药产品都经过严格的检验。对于你能想到的所有潜在的有害因素,国家有关部门都认为更加谨慎,监管也更加严格。您对农药安全有何看法?那么,这是否意味着农药的使用完全没有风险呢?显然不是。农药是大自然有毒的产物,无疑是欺诈行为本身声称它们是无毒的。然而,公众对农药中毒的担忧往往是错误的。每当出现问题的时候,就有声音指向农药,也有否认农药的声音,但总不能不追究问题的根源。事实上,在登记制度的严格管理下,当前农药产品的真正风险主要集中在生产和使用两个具体环节。在生产方面,一些研发能力不足的企业采用“借证”、“许可”的方式生产产品,以次充好,严重降低了产品质量。在应用方面,问题更加复杂。一方面,不少商家为了追求利润,在不了解应用技术的情况下,盲目对农药产品采用快速营销策略,导致市场盲目扩张,引发农药风险问题;另一方面,广大农民群众文化素质低下,缺乏科学用药的思维和能力,导致用药不当。尤其是农药的施用,堪称一门技术活。农药越精细,越需要科学指导。然而,因错误用药而引发的涉毒事故却每年屡见不鲜。与其妖魔化农药,不如呼吁提高农药施用水平。在科技力量不断增强的支撑下,农药施用的实际技术也在不断提高。在技术应用层面,5G大数据和人工智能植保平台的广泛应用,让种植者可以通过大数据远程分析作物状况,并根据指导合理调配药物。植保无人机群体喷洒精度进一步提高,浪费大幅减少,喷洒成本大幅降低ng 减少。数字赋能正在推动农业逐步从经验主义走向数据驱动,应用端的精准度显着提升。技术进步不仅重塑了产业生态,农药领域的现代技术是持续降低农药危害风险的主要保障。技术进步促进农业更加绿色、安全,在组织结构上,《中华人民共和国农业技术推广法》明确提出,要建设“四级一体化”农业服务站,进而到推广级服务站,最后达到技术科学级示范、技术工艺示范。以重庆市綦江区为例,区农业技术协会联合会市区镇企业推广服务体系关系。该体系通过建立纵向协调机制,有效促进农业农业机构高水平科技成果快速转移,保证技术及时流动、高效应用,实现技术、人才、资金、信息等要素的上下衔接。从更宏观的角度看,农资市场的很多动荡实际上是我国农药生产企业、农药流通渠道乃至种植者的过度行为造成的。过度导致参与,从而引发不正当竞争。农药行业的标准化将大大降低农药对产品和销售终端造成的潜在风险。针对这一现象,国家今年正式推动实施“一证一品”政策,严格规定:注册证书只能绑定一个产品。一方面,此举消除了“借证”和“许可”的空间,另一方面也促进农产品销售渠道更加向有应用经验和技术实力的卖家集中。一张证书、一个产品无疑是近年来农业投入品行业的一次重大变革,而这一变革将激励最低农药生产企业和农业企业家的安全意识,最终为整个行业打造一个健康的生态系统。这将促使整个行业投入更多的精力在产品质量提升和应用技术改进上,从产业生态的角度有效预防农药损害事件的发生。虽然考虑到社会稳定的因素,这个过程注定是漫长而充满博弈的,但令人欣慰的是,国家有一个亲民的愿景。问题并澄清了方法。只要我们一步一个脚印,每天不断努力,就一定会取得长足的进步。在食品安全和环境保护方面,一张图片可以区分网络喷子和真正的从业者。最后,农业生产是国家的主谋,关系亿万人民的温饱问题。对此,我们必须坚持务实的态度,决不能因为观念而歪曲事实,让它贴上意识形态的标签来拒绝农药本身。可以说,为了生存,人类与自然进行了数千年的斗争。历史上饥荒造成的悲剧数不胜数,压倒性的心脏病。现代农业科学技术的发展,特别是农药和化肥的应用,显着提高了人民的温饱水平。钍这是不容置疑的事实。生态防治的理念固然令人钦佩,但我们应该将其视为化学防治的有益补充,而不是完全替代。我们应该使用更科学、更生态的农药,而不是一味追求零农药的乌托邦理想。对这种乌托邦的盲目追求最终可能会像欧洲的去工业化现象一样,导致生产力倒退,最终成为受制于人的东西。应该指出的是,人类的存在本身就是生态系统的一部分。对于人来说,如果消失了,tinatastop生态还有什么意义呢?事物从来都不是简单的二元对立,世界上没有什么是绝对完美的。认识完美并力求完美,才是贫困生活的真谛。

文/合川老农民,观察者网专栏作家,“中国每年使用农药337万吨,占全球的50%”。 “人均年农药消耗量为2.59公斤。” “每公顷使用量是美国的4.7倍。”这些触目惊心的数字来自2017年,一篇《浸泡在农药中的中国人》一文,精准击中了国人对食品安全的担忧。刊出后,就像一枚深重炸弹落在了舆论场上。涟漪持续至今,成为中国网络广泛流传的经典谣言。为什么这是谣言?因为实在是太让人抓狂了。首先,从基础数据来看,根据联合国粮食组织(FAO)最新公布的统计数据,2022年和2023年我国农药使用量将在20万吨-30万吨,位居世界第五。根据美国食品和药物管理局发布的2022年全球农药使用量在联合国(FAO)组织中,中国仅排名第五,使用量超过20万吨。据本文描述,中国每年消耗农药超过300万吨。实际使用量第一第二的巴西和美国怎么会尴尬呢? 《被农药淹死的中国人》软文更有趣的是,这篇文章对农药用量的描述明显自相矛盾。 《淹没在农药的中国》中对农药使用的描述显然经不起推敲。上一段称,中国每年使用农药337万吨,得出世界农药使用量的一半在中国。然而,下一段说全球农业生产每年使用约350万吨农药。那么简化“337万÷350万=50%”的数学规则是如何得出这样的结论的呢?或者涉案人员是否曾凭着数据编造“96.3%”的谣言,还凭良心给我们打折?文章顺便提到,2014年中国农药使用量为180万吨,而FAO官方数据实际为34.9万吨。这意味着每公顷的使用率为 2.64 公斤,低于日本(11.85 公斤)。至于每人每年消耗农药2.59公斤这一令人震惊的说法,甚至不考虑农作物中的实际农药残留,假设这些农药全部被人体吸收,这相当于一个成年人一年吃掉一公顷粮食(约6吨)。如果一个成年人吃了这个量,他可能会因过量接触农药中毒而死亡。 (PS:成人每年正常食量约为300公斤至500公斤)。比如为什么 2014 年我们的用量达到了 180 万吨?这个数据的来源其实是国家统计局公布的农药使用数据但需要注意的是,国家公布的数据是指农药成品的实际规格,而粮农组织公布的数据是指农药的百分比含量,即农药制剂中有效活性成分的比重。两者的统计口径存在差异。两者有什么区别?市场上的农药大多不是以原药形式直接使用,而是必须加入溶剂溶解形成制剂后才能出售。农民买来的制剂最后还是需要在此基础上进一步稀释才可以使用。以常见昆虫氯氰菊酯为例。其产品剂型为4.5%氯氰菊酯乳油。该制剂中有效成分氯氰菊酯的含量仅为4.5%。使用时,将100毫升仅含4.5%活性成分的制剂混合均匀d 用150至300升水,这意味着基于4.5%活性成分含量,制剂被稀释1500至3000倍。加上害虫吸收的 Mra 损失,收获中剩余的最终价值微乎其微。农药使用起来比较粗糙,属于重度农药的范畴。如果是注重准确性的植物生长调节剂,其有效成分在实际使用环境中稀释的效果更为显着。例如,油菜素类中,原药有效成分含量约为95%,而制剂中有效成分含量仅为0.1%,甚至不足0.004%。在实际应用中,这种低浓度制剂需要稀释数千倍,相当于0.04ppm,即亿分之4。为什么需要如此大幅度的稀释?原因是作物生长只能耐受少量的活性物质红人。在很多人的想象中,使用农药就像是把农场里成吨的原材料一一扔掉。因此,农作物携带大量农药残留,这些残留物显着地出现在我们的餐桌上,并最终进入我们的胃中。但事实上,这样做的话,庄稼就不会先失去它。毕竟,我们都是碳基生物。你害怕有毒的人吗?这篇题为《浸泡在农药中的中国人》的想象中的农药使用量和实际的农药使用量,作者以中国农药成品制剂用量为分子,全球农药含量为分母进行计算,得出了一个令人惊讶的结论:中国使用了世界50%的农药。此外,根据中国农药工业协会的数据,中国生产的农药成品约有45%用于出口。此外,有些农药还用于森林保护等领域(如杀虫剂)。食品昆虫防治)、环境卫生、公共卫生、灭鼠等。因此,实际进入种植过程的农药残留量实际上是减少了。森林防虫一言以蔽之就是喷洒农药,这篇文章数据混乱难以直视,对农药施用的描述也缺乏最基本的专业理解。而当你向下滚动页面浏览此类文章时,往往可以发现推销农产品的痕迹。杀虫剂对现代农业的重要性 1845年,在爱尔兰的田野里,一种名为晚疫病的真菌像一场绿色瘟疫一样蔓延开来。仅仅三年时间,这片欧洲粮仓就被饿死了——100万人死亡,200万人逃往美国。这场被称为“马铃薯饥荒”的悲剧的根本原因是人类在农作物病害面前赤手空拳。纪念爱尔兰马铃薯饥荒的青铜雕像。 1942年,t河南地区遭遇严重干旱,引发鼠疫流行。蝗虫像冰雹一样落下,庄稼肆虐的声音就像大雨拍打防水布的声音。面对前所未有的蝗灾,民国政府缺乏足够的农药生产能力,在地狱般的蝗灾面前束手无策,最终酿成了震惊世界的悲剧。电影《1942》中,当年惨烈的饥荒背后是防虫物资的缺乏。全国农业技术推广服务中心曾分析水稻病虫害造成的损失。在西南稻区、江南稻区、华南稻区、长江中下游稻区、东北稻区,分别进行了无防治、农户无防治、无科学防治、病虫无害、病害七种情景。可以控制,但不能控制昆虫、不能控制飞虱、不能控制稻粒爆裂。试验结果表明,如果完全不防治,在病虫害发生严重的年份,华南和江南试验地损失率分别高达77.94%和59.63%,三年平均损失率分别为64.08%和50.31%。西南、长江中下游和东北稻区三年平均损失率分别为26.47%、28.36%和19.67%。从这些数据可以排除,如果没有化学农药的保护,我国农业将很难实现粮食和粮食安全。据中国农药工业协会填写的《说明我国农药行业情况的函》显示,停止使用农药将导致农作物减产35%-40%,其中水果、蔬菜损失严重。达到40%-60%。 ng系列的另一篇“泡”软文指出:“中国有1000多种农药,但害虫有20多种”。据国家农业技术中心历时五年对农作物病虫害主要种类及其风险特征研究,确认我国有病虫害3238种,其中病害599种、害虫1929种、杂草644种、害虫66种。按照这些软文的逻辑,相关病虫害的治理可以用生态的方法来完成——这其实就是作者经常提到的狭间争论。发展合理生态、引入天敌、生态平衡控制病虫害确实有逻辑。但该方法在复杂多样的ka环境中的应用深受真实环境的制约,其所能达到的效果是有限的。从更完善的逻辑来看,生态方法解决病虫害的有效性取决于“特定的生态环境”、“特定的人口承载能力”和“特定的粮食需求”等诸多因素。简而言之,这是养活一个人所需的农业形式与养活14亿人所需的农业形式之间的差异。面对频发的病虫害,不使用农药,仅依靠生态方法进行防治可靠吗?显然不是。由于生态防治方法过于隐蔽、耗时过长,一旦发生重大病虫害暴发,就起不了作用。我们必须认真思考一个问题:人类只是地球上众多生命体中的一小部分。因此,地球本来就不是为人类服务的。在其生态平衡中,既有对人类有利的因素,也有对人类不利的因素。古语云:“天地无常,人类的存在本质上是地球生态不断竞争的过程。在这个过程中,人们不能践踏自然规律,但也不能迷信自然能解决一切问题。在目前植保科学发展水平下,化学防治仍然是最方便、稳定、快速、有效、可靠、成本低廉的防治方法。特别是当生物灾害突然发生或侵袭时,没有任何防治方法可以替代。更重要的是,生态防治与化学防治的关系并不相容。现实中,病虫害防治往往将化学方法与生态方法结合起来,比如国家一直在积极推广农作物病虫害综合防治技术。病虫害防治效果好,综合性好,可用。不管意识形态标签如何,生态防治与化学防治的本质区别在于,前者牺牲效率换取稳定,后者追求效率牺牲稳定。哪种方法更合适取决于具体的场景应用和使用的指标。如果一个地区急需大量粮食产出,并面临严峻而紧迫的病虫害治理压力,那么效率显然更为关键。作为一个拥有14亿人口的大国,试图用7%的土地养活22%的人口,同时还普遍追求小资产阶级向往的田园生活,显然没有事实依据。从全球经验来看,没有一个国家完全实现100%的生态管理。此外,所谓“有机”概念本质上是人工意义的产物。人类可能没有完全适应自然农作物,否则历史上就不会有水稻等农作物的驯化过程。云南“红伞撑竿”吃完不会让你“躺倒”。有机是一个科学概念还是一个政治或商业符号?这一点也需要我们从辩证的角度去审视。因此,诸如“中国人被农药浸泡”之类脱离现实的软文,与其说是为粮食安全代言的社会良知,不如说是为了推动有机农业营利而准备抹黑真相的炒作。他们无视公众对粮食安全的焦虑和环保主义者对零农药乌托邦的无尽渴望。无论如何,这些说法无非是脱离实际的无稽之谈,生态在某种意义上更文明,但我们也必须考虑当前人类生产力的发展水平。谈论脱离理想的理想生产力发展的实际水平无助于解决实际问题。我国农药管理制度我国对农药实行登记管理制度,农药登记流程往往比公众想象的更为严格。为从源头上保证产品安全,合格、合规的农药新产品登记证明必须经过至少五年的严格检测。产品开发成功后,公司必须委托有实力的第三方机构完成以下六项主要检测测试: 我国新产品许可登记及上市流程 1)环境毒性测试 该环节旨在评估农药产品对环境的影响,涵盖其在土壤和水中的降解能力。由于发现和测试的周期较长,情况不同,通常需要两年左右的时间rs 来完成。 2)产品毒理学测试旨在评估产品对人体的影响,涵盖致敏性、致畸性、致癌性及其在机体内的代谢。 3)化学品性能测试的目的是测试产品本身的储存稳定性并评估其可能产生的潜在危害。环境毒理学、产品毒理学、化学产品性质测试相关细则 4)室内生物测试,查看产品对相关作物在室内环境的适宜性。 5)田间试验 测试该产品在田间环境下对相关作物的适应性。通常分为两种计划:一种是两年五地点(即在五个不同的生态区域进行试验,为期两年);另一种是一年十地点(即一年内在十个不同的生态区域进行测试)。这样就保证了农药在不同生态环境下的稳定性和可用性。 6)农产品残留检测,检测各种农作物喷洒后的农药残留量,确保不影响人体健康。企业完成上述检测后,须提交国家有关部门,由农业科学、环境保护、医疗健康等领域的专家进行综合评价。这个审查过程通常需要至少一年的时间。可以说,在我国,每一个合法合规的农药产品都经过严格的检验。对于你能想到的所有潜在的有害因素,国家有关部门都认为更加谨慎,监管也更加严格。您对农药安全有何看法?那么,这是否意味着农药的使用完全没有风险呢?显然不是。农药是大自然有毒的产物,无疑是欺诈行为本身声称它们是无毒的。然而,公众对农药中毒的担忧往往是错误的。每当出现问题的时候,就有声音指向农药,也有否认农药的声音,但总不能不追究问题的根源。事实上,在登记制度的严格管理下,当前农药产品的真正风险主要集中在生产和使用两个具体环节。在生产方面,一些研发能力不足的企业采用“借证”、“许可”的方式生产产品,以次充好,严重降低了产品质量。在应用方面,问题更加复杂。一方面,不少商家为了追求利润,在不了解应用技术的情况下,盲目对农药产品采用快速营销策略,导致市场盲目扩张,引发农药风险问题;另一方面,广大农民群众文化素质低下,缺乏科学用药的思维和能力,导致用药不当。尤其是农药的施用,堪称一门技术活。农药越精细,越需要科学指导。然而,因错误用药而引发的涉毒事故却每年屡见不鲜。与其妖魔化农药,不如呼吁提高农药施用水平。在科技力量不断增强的支撑下,农药施用的实际技术也在不断提高。在技术应用层面,5G大数据和人工智能植保平台的广泛应用,让种植者可以通过大数据远程分析作物状况,并根据指导合理调配药物。植保无人机群体喷洒精度进一步提高,浪费大幅减少,喷洒成本大幅降低ng 减少。数字赋能正在推动农业逐步从经验主义走向数据驱动,应用端的精准度显着提升。技术进步不仅重塑了产业生态,农药领域的现代技术是持续降低农药危害风险的主要保障。技术进步促进农业更加绿色、安全,在组织结构上,《中华人民共和国农业技术推广法》明确提出,要建设“四级一体化”农业服务站,进而到推广级服务站,最后达到技术科学级示范、技术工艺示范。以重庆市綦江区为例,区农业技术协会联合会市区镇企业推广服务体系关系。该体系通过建立纵向协调机制,有效促进农业农业机构高水平科技成果快速转移,保证技术及时流动、高效应用,实现技术、人才、资金、信息等要素的上下衔接。从更宏观的角度看,农资市场的很多动荡实际上是我国农药生产企业、农药流通渠道乃至种植者的过度行为造成的。过度导致参与,从而引发不正当竞争。农药行业的标准化将大大降低农药对产品和销售终端造成的潜在风险。针对这一现象,国家今年正式推动实施“一证一品”政策,严格规定:注册证书只能绑定一个产品。一方面,此举消除了“借证”和“许可”的空间,另一方面也促进农产品销售渠道更加向有应用经验和技术实力的卖家集中。一张证书、一个产品无疑是近年来农业投入品行业的一次重大变革,而这一变革将激励最低农药生产企业和农业企业家的安全意识,最终为整个行业打造一个健康的生态系统。这将促使整个行业投入更多的精力在产品质量提升和应用技术改进上,从产业生态的角度有效预防农药损害事件的发生。虽然考虑到社会稳定的因素,这个过程注定是漫长而充满博弈的,但令人欣慰的是,国家有一个亲民的愿景。问题并澄清了方法。只要我们一步一个脚印,每天不断努力,就一定会取得长足的进步。在食品安全和环境保护方面,一张图片可以区分网络喷子和真正的从业者。最后,农业生产是国家的主谋,关系亿万人民的温饱问题。对此,我们必须坚持务实的态度,决不能因为观念而歪曲事实,让它贴上意识形态的标签来拒绝农药本身。可以说,为了生存,人类与自然进行了数千年的斗争。历史上饥荒造成的悲剧数不胜数,压倒性的心脏病。现代农业科学技术的发展,特别是农药和化肥的应用,显着提高了人民的温饱水平。钍这是不容置疑的事实。生态防治的理念固然令人钦佩,但我们应该将其视为化学防治的有益补充,而不是完全替代。我们应该使用更科学、更生态的农药,而不是一味追求零农药的乌托邦理想。对这种乌托邦的盲目追求最终可能会像欧洲的去工业化现象一样,导致生产力倒退,最终成为受制于人的东西。应该指出的是,人类的存在本身就是生态系统的一部分。对于人来说,如果消失了,tinatastop生态还有什么意义呢?事物从来都不是简单的二元对立,世界上没有什么是绝对完美的。认识完美并力求完美,才是贫困生活的真谛。